2025年1月14日付の読売新聞(西部版)夕刊社会面に、「養生訓の里ネットワーク」がトップ記事で掲載されました。

2025年1月14日付の読売新聞(西部版)夕刊社会面に、「養生訓の里ネットワーク」がトップ記事で掲載されました。

TEL:092-642-4856

●所在地/〒819-0012 福岡市西区能古522-2

TEL:092-883-2887

2024年10月09日

養生訓の里ネットワーク設立準備会

福岡市は江戸時代、正徳2年(1712年)、福岡藩の本草学者・藩医、貝原益軒(1630~1714年)が古来の健康法をまとめた「養生訓」を生んだ場所です。

幼少の頃、体が弱かった益軒は健康に留意して暮らし、84歳まで生涯現役を全うして健康長寿を実践しました。22歳下の妻、東軒と京都に徒歩旅行をするなど、よく歩きました。

死の前年の83歳の時、その実践の書、「養生訓」を書き著し、人々へ公開しました。311年前の快挙です。

以来、多くの日本人に影響を与え、支持を得てきました。近年の超高齢社会にあっては、健康指南書の代名詞ともなっています。

ところが、貝原益軒、「養生訓」を生んだ地元にあって、これを伝え、顕彰する芽は散見されますものの、点在しているのが現状です。

ここに、地元にある関係者・関係施設が一堂に会して益軒を顕彰し、益軒が生まれ、健康に留意しながら生き抜いた古里が健康長寿実践の里となるよう、「養生訓の里ネットワーク」をつくって連携し、その目的を達成するよう、努めたいと思います。

趣意書を著し、賛同される方々の参加を募ります。

(名称)非営利団体曽田豊二記念 養生訓の里ネットワーク(仮称)

(目的)貝原益軒、養生訓の顕彰。益軒の故郷が健康長寿実践の里となるよう、連携し、周知する。益軒が日本のアリストテレス(万学の祖)と言われる事にちなみ、小さな民間博物館・資料館、文庫などの連携も図る。

(事務局)福岡市西区生の松原3丁目18−3、曽田豊二文庫に置く。

(事業)

1.ネットワークの整備(史跡やゆかりの地、関連施設・関連団体、関連書籍を把握。埋もれた史跡の発掘)

2.ネットワークのホームページ、Facebook開設と運用(双方向性で運営。関連施設サイトとリンクさせる)

3. 下記のイベントなどを行う。

(1)(未病、食、生活、心療内科などをテーマに)シンポジウム開催

(2)市民参加の「養生訓」啓発フォーラム

(3)「養生訓のススメ」健康づくりイベント

(4)(養生訓を読み解く) 読書会、勉強会

(5)養生訓朗読会(声に出して読む養生訓=言葉の持つ治癒力体験)

4. 無料健康相談「養生相談室」の再開

5. 私的図書館、文庫の現状と未来を考える連携網づくり

6. ネットワークの周知、発信(リーフレット、マップなどの作成)

7.ネットワーク定期刊行物の発行

8.本ネットワークの目的を達成するに必要な事案

(設立準備会)以下で構成する。※50音順。

安藤文英(西福岡病院理事長、曽田豊二文庫運営委員長。元養生相談室事務局)

久保千春(中村学園大学学長。前九州大学総長、元九州大学病院長)

小柳左門(ヒトの教育の会理事長、能古博物館館長。元国立病院機構都城病院院長)

原 寛 (原土井病院理事長、日本医史学会福岡地方会会長、天神養生処主宰)

藤野博史(日本医学ジャーナリスト協会理事・西日本支部長。元現代の養生を考える会事務局長)

(以下の項目などについて、準備会で原案を作成する)

(組織)〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(役員)〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(任期)〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(設立日)2024年12月17日(予定)

(設立記念フォーラム)〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

【貝原益軒の生涯】1630~1714年

生誕=1630年12月17日(旧暦寛永7年11月14日)。

6年後の2030年は生誕400年。

没年=1714年10月5日(旧暦正徳4年8月27日)。

2024年は没後310年。

※益軒忌 8月27日。

養生訓の里ネットワークはこれから、益軒ゆかりの史跡、施設、人々、地元・養生訓の里の小さな資料館などを結びます。また、ネットワークに賛同される個人、団体の参加を歓迎します。

貝原益軒への畏敬の念がずっとあった。幅広い視点から医学・医療、健康を考えるのも同じだ。それは、益軒が小さい頃、体が弱かったというのと、曽田が医学生の頃、肺結核を患って7年間の療養生活を送ったのというのが関係あるかも知れない。

健康というのは損なわないようにし、生命を養わなければならない。ともに養生の大切さを、身をもって学んだのだろう。養生訓への共感がライフワークとなった。

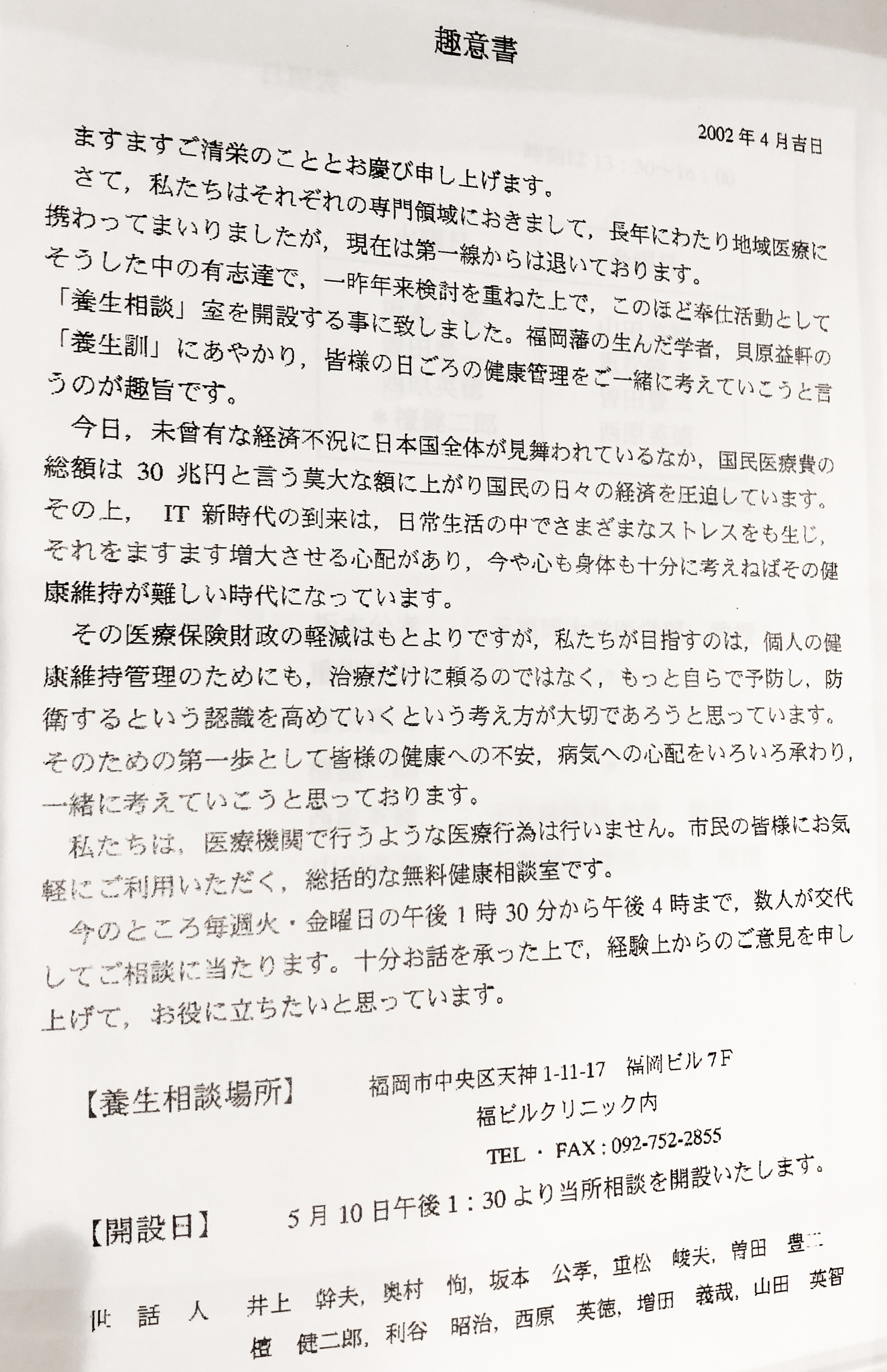

「大学病院では『3時間待ちの3分診療』って言われていたからねえ。今度は逆にしようと思って」。曽田豊二先生はそう言って笑った。曽田は福岡大学医学部を定年退職した後、名誉教授仲間ら7人で2002年から、無料健康相談「養生相談室」を始めた。「健康相談室」でもなく、「医療相談室」でもなく、「養生相談室」。場所と事務局を親友、安藤精弥理事長の西福岡病院に頼み、始めた。

賛同者登録(無料)申し込みは下記からお願いします(*は必須です)

当サイトの運営に際し、お客さまのプライバシーを尊重し個人情報に対して十分な配慮を行うとともに、大切に保護し、 適正な管理を行うことに努めております。

【個人情報の利用目的】

a)お客さまのご要望に合わせたサービスをご提供するための各種ご連絡。

b)お問い合わせいただいたご質問への回答のご連絡。

お問い合わせは下記からお願いします(*は必須です)

当サイトの運営に際し、お客さまのプライバシーを尊重し個人情報に対して十分な配慮を行うとともに、大切に保護し、 適正な管理を行うことに努めております。

【個人情報の利用目的】

a)お客さまのご要望に合わせたサービスをご提供するための各種ご連絡。

b)お問い合わせいただいたご質問への回答のご連絡。

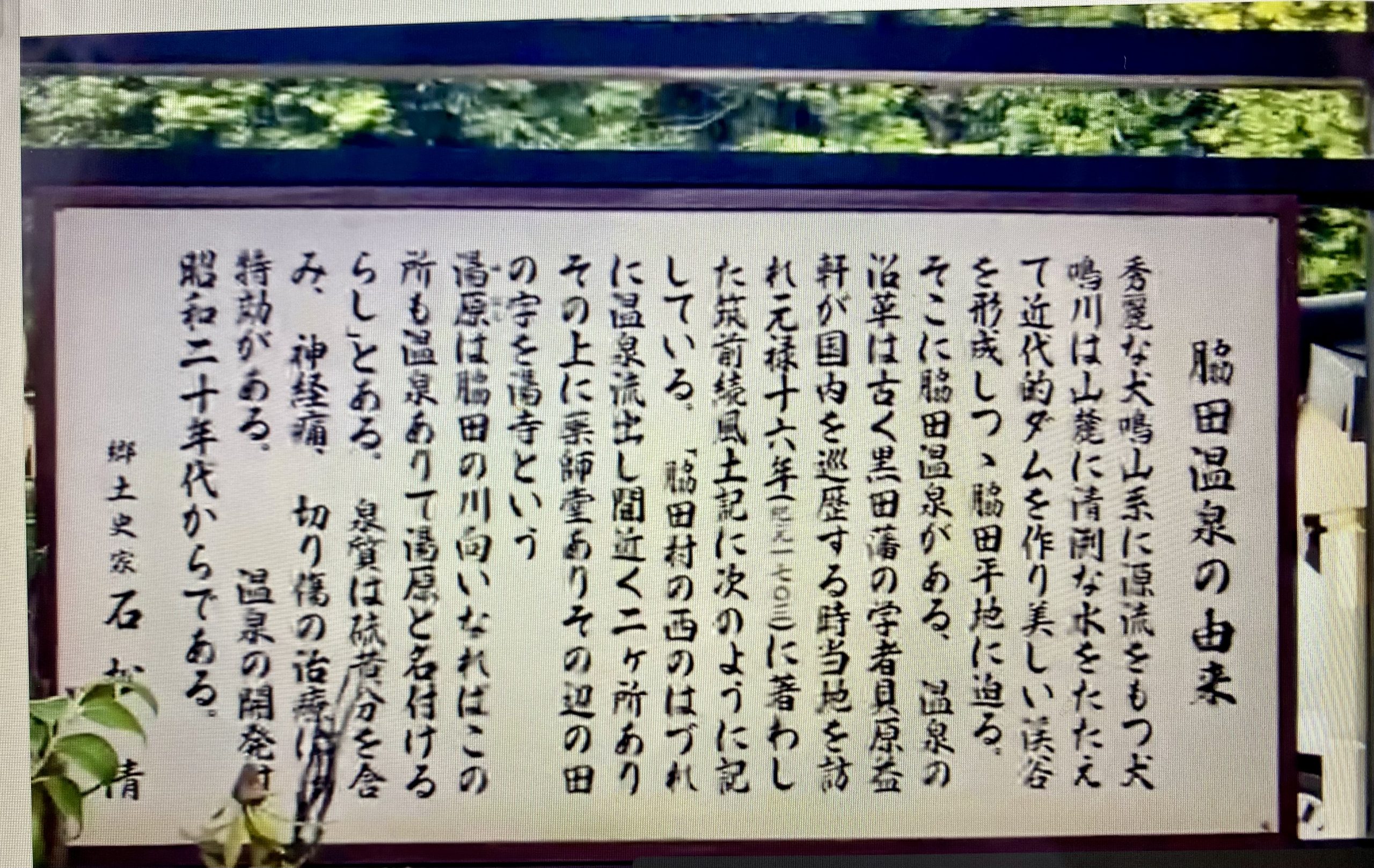

養生訓の里ネットワーク準備会の活動が始まった2024年春、福岡県宮若市の脇田温泉「楠水閣」入り口付近で見かけた「脇田温泉の由来」説明板。なんと、そこに貝原益軒先生の名前がありました。

「若宮物語」の著者、郷土史家の石松清が書いています。

「温泉の沿革は古く黒田藩の学者貝原益軒が国内を巡歴する時 当地を訪れ元禄十六年(紀元1703)に著した筑前続風土記に次のように記している。『脇田村の西のはづれに温泉流出し間近く二ヶ所あり その上に薬師堂あり その辺の田の字を湯寺という。湯原は脇田の川向いなればこの所も温泉ありて湯原と名付けるらし』」

益軒先生。筑前国も風土記づくりで歩いています。略年譜(井上忠氏作成)によれば、その年11月、筑前国続風土記が完成し、藩主綱政公に献じていますが、同年2月には武蔵温泉(現在の二日市温泉)に浴し、秋月を経て帰る、とあります。よく歩いた益軒先生、疲れは温泉で癒したのかも知れません。

益軒先生は江戸、京都、長崎などの遠方はもとより、筑前国内を隈なく歩いています。その足跡を探すのも楽しみです。足跡情報をお待ちしています。(藤野博史)

日本耳鼻咽喉科学会理事長、福岡大学病院長、同大学初代耳鼻咽喉科教授として医学・医療の発展、無料健康相談「養生相談室」活動などで社会への貢献に尽くした曽田豊二(1925~2017年)の没後、曽田の遺産をもとに、後進の育成、研究助成などを目的に、弟子や関係者らにより、設立された。キミヨ夫人は評議員を務め、夫の七回忌を見届け、2023年9月4日逝去した。一般財団法人。福岡市中央区赤坂1丁目6番11号 、赤坂コートビル6Fに事務局を置く。

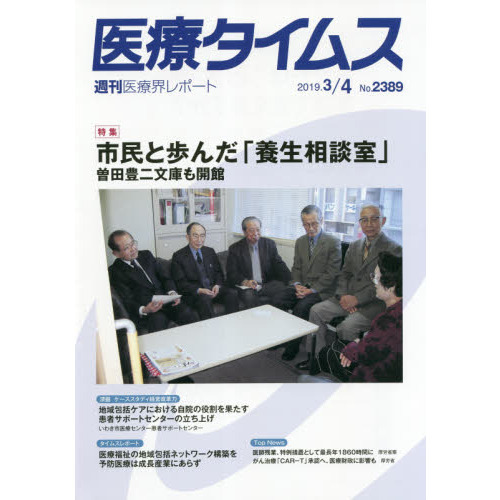

曽田豊二が亡くなって2年後の2019年1月14日、西福岡病院隣接地に曽田豊二文庫が開設された。生前暮らした自宅(福岡市中央区赤坂)の書斎横に書庫があり、約3万冊が収蔵されていた。文庫開設は曽田キミヨ夫人(2023年逝去)のたっての希望だった。特集紙面には畏敬する貝原益軒への思い、養生相談室10年の経緯などがつづられている。