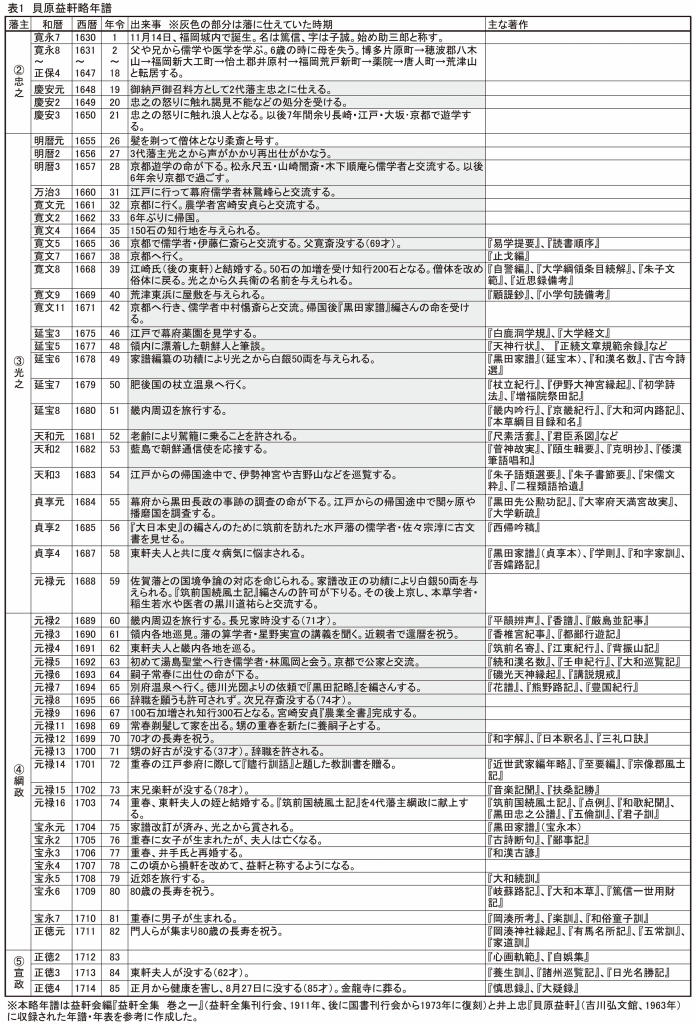

福岡城内で生まれる

「養生訓」で有名な貝原益軒は筑前・福岡藩の儒学者、本草(中国古来の薬物)学者です。大坂夏の陣から15年、江戸時代初期の寛永7年(1630年)12月17日、福岡藩士・祐筆の貝原寛斎の末っ子五男として、福岡城内の東邸で生まれました。

30歳前までは苦難の半生

博多、飯塚、糸島などと転居しながら庶民や自然の中で多感な時代を過ごし、父、兄たちの薫陶を受けて成長。19歳の時、(家老栗山大膳と黒田騒動を起こすなど)剛果峻烈な気性の2代藩主忠之に仕えるも怒りにふれて2年で免職。長崎遊学などを経た7年後、温厚篤実の3代藩主光之に招かれ、復職します。

復職~藩の中心学者へ

以降、藩の中心学者として「黒田家譜」「筑前国続風土記」などを著す一方、江戸・京都をはじめ全国の名高い学者と交流し、理系・文系こだわらず、医学、本草学(薬学)、経学(儒教の研究)、民俗、歴史、地理、教育学など多方面に知識を広げ深めていきました。

万学の祖、日本のアリストテレス

その多面的な知識の広がりは江戸末期、日本を訪れたシーボルトから古代ギリシアの哲学者、万学の祖とされるアリストテレスになぞらえて、「日本のアリストテレス」と称賛されたほどです。

40歳結婚。71歳辞職、80歳著作

40歳目前に結婚。71歳で辞職を許されるまで、学識・見識で藩主に応えました。辞職後は著作に傾注し、80歳を過ぎても「大和本草」「和俗童子訓」「養生訓」などを著し、著書は生涯で60部270余巻に達しました。

旅好き。京都、江戸、長崎へ

益軒は旅好きで公私合わせて、京都へ24回、江戸へ12回、長崎へ5回行き、高名な学者たちと交流し、見聞を広めました。歩くのが好きで、ウオーキング健康法の先駆者かも知れません。心身の調和と生活習慣にも目を配りました。

大半を「損軒」で生き、「益軒」改号は78歳

ところで、「益軒」の号があまりに有名ですが、最初は「損軒」と号して人生の大半を過ごし、「益軒」に改号したのは晩年の78歳頃とされています。「損から益」への改号。その意図には興味をそそられます。

22歳の年の差、45年添い遂げる

結婚は益軒39歳、東軒夫人17歳で結婚。22歳の年の差だったが、仲睦まじく、45年間連れ添った。益軒は好奇心旺盛で、東軒夫人にもいろいろ教えるなど教育熱心でした。共に病弱から健康長寿を果たし、夫婦相和し、楽しく、日々の喜びを味わいました。まさに二人三脚の人生の達人と言えるかも知れません。

東軒夫人が62歳で亡くなると、益軒も翌年、84歳で亡くなりました。