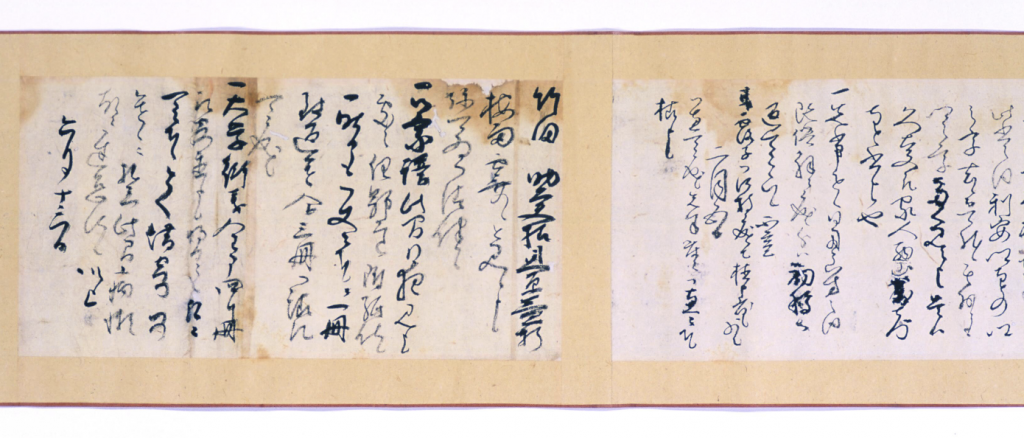

| 責任表示 | 貝原, 篤信(益軒) 編 |

| 本文言語 | 日本語 |

| 大きさ | 22.9×15.6cm |

| 巻冊数 | 1-8、4冊 |

| 形態 | 和漢装 |

| 出版者 | 永田, 調兵衛 |

| 出版年 | 1713 |

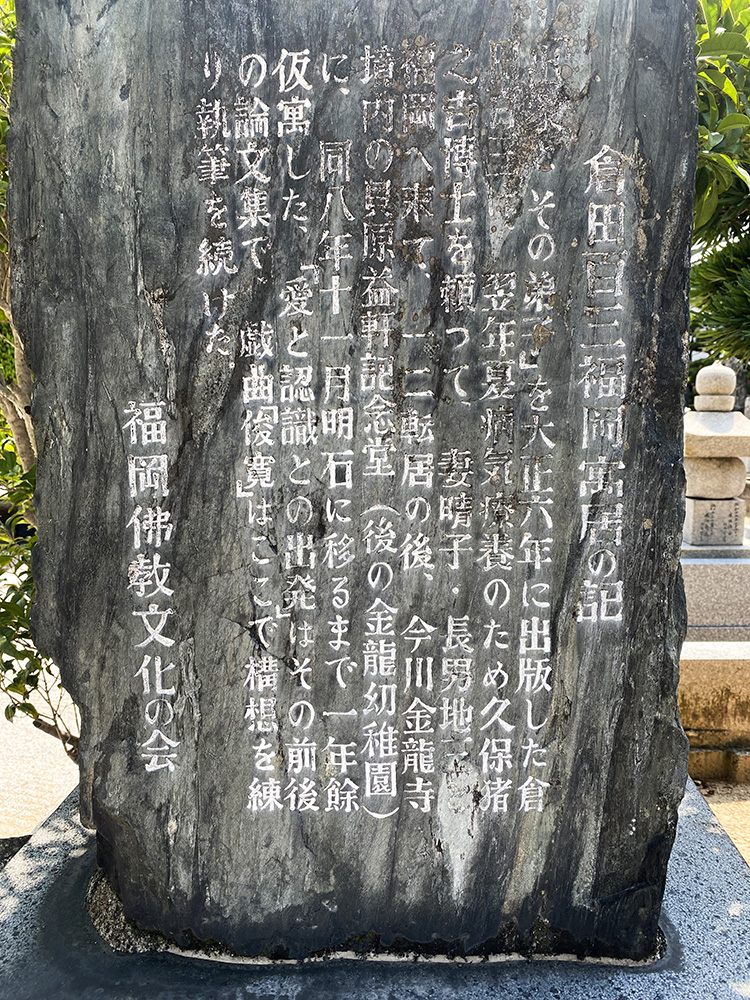

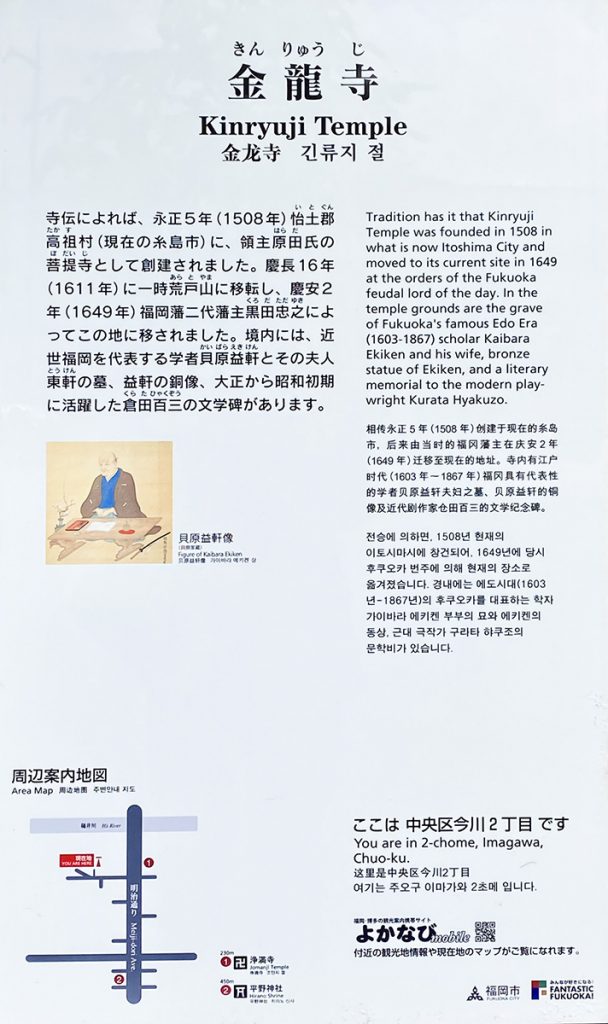

●所在地/福岡市中央区今川2–3–23

正徳3年(1713年)12月、東軒が62歳で亡くなると、益軒も後を追うように翌正徳4年(1714年)10月5日、84歳で永眠しました。二人は福岡市中央区今川の貝原家菩提寺、曹洞宗「金龍寺」の墓所に永眠しています。その墓石は一区画の中に、同じ大きさで並び立ち、夫妻の人生へと思いを誘われます。

墓所の横に台座に載った益軒の銅像があります。また、境内にかつて同寺に寄寓し、執筆にあたった明治の文学者、倉田百三の文学碑もあります。

江戸時代の偉大な儒者であり、自然科学の分野にも幅広く通じていた貝原益軒(寛永7(1630)年~正徳4(1714)年)の墓は夫人(貝原東軒)の墓とともに本学からほど近い福岡市中央区今川の金龍寺にあります。

益軒が85年の生涯に残した数多くの著作の中でも、本草学・医学関係の大和本草、花譜、養生訓などや、教育論としてもとらえることのできる大和俗訓、和俗童子訓などは、栄養科学部や教育学部を設置する本学にとって大変興味深いものであり、益軒を学ぶとともに関係資料を調査、収集することは意義あることと言えます。

●所在地/〒814-0198 福岡県福岡市城南区別府5-7-1

TEL:092-851-2531(代表) FAX:092-841-7762

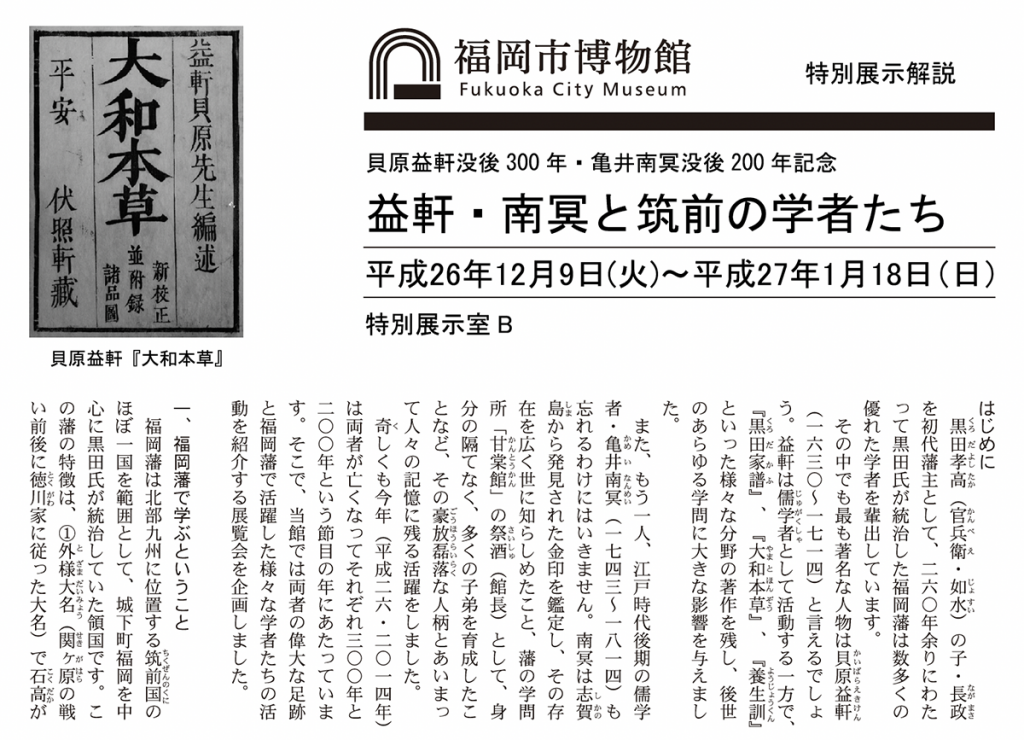

福岡市博物館で開催した特別展「益軒・南冥と筑前の学者たち」(2014年)の解説リーフレット PDF

●所在地/〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜3丁目1−1

tel: 092-845-5011

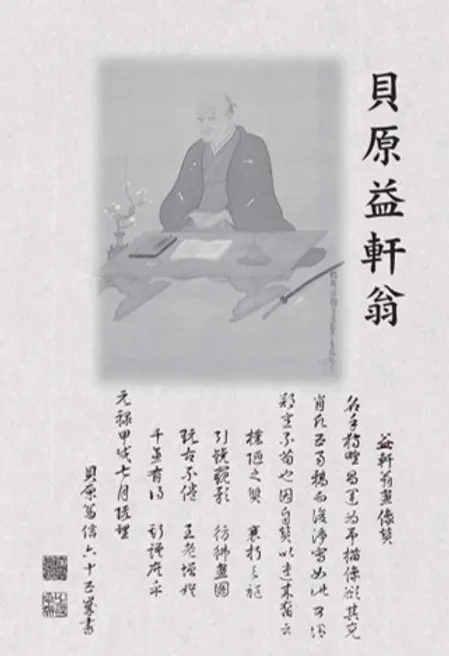

「養生訓」で有名な貝原益軒は筑前・福岡藩の儒学者、本草(中国古来の薬物)学者です。大坂夏の陣から15年、江戸時代初期の寛永7年(1630年)12月17日、福岡藩士・祐筆の貝原寛斎の末っ子五男として、福岡城内の東邸で生まれました。

博多、飯塚、糸島などと転居しながら庶民や自然の中で多感な時代を過ごし、父、兄たちの薫陶を受けて成長。19歳の時、(家老栗山大膳と黒田騒動を起こすなど)剛果峻烈な気性の2代藩主忠之に仕えるも怒りにふれて2年で免職。長崎遊学などを経た7年後、温厚篤実の3代藩主光之に招かれ、復職します。

以降、藩の中心学者として「黒田家譜」「筑前国続風土記」などを著す一方、江戸・京都をはじめ全国の名高い学者と交流し、理系・文系こだわらず、医学、本草学(薬学)、経学(儒教の研究)、民俗、歴史、地理、教育学など多方面に知識を広げ深めていきました。

その多面的な知識の広がりは江戸末期、日本を訪れたシーボルトから古代ギリシアの哲学者、万学の祖とされるアリストテレスになぞらえて、「日本のアリストテレス」と称賛されたほどです。

40歳目前に結婚。71歳で辞職を許されるまで、学識・見識で藩主に応えました。辞職後は著作に傾注し、80歳を過ぎても「大和本草」「和俗童子訓」「養生訓」などを著し、著書は生涯で60部270余巻に達しました。

益軒は旅好きで公私合わせて、京都へ24回、江戸へ12回、長崎へ5回行き、高名な学者たちと交流し、見聞を広めました。歩くのが好きで、ウオーキング健康法の先駆者かも知れません。心身の調和と生活習慣にも目を配りました。

ところで、「益軒」の号があまりに有名ですが、最初は「損軒」と号して人生の大半を過ごし、「益軒」に改号したのは晩年の78歳頃とされています。「損から益」への改号。その意図には興味をそそられます。

結婚は益軒39歳、東軒夫人17歳で結婚。22歳の年の差だったが、仲睦まじく、45年間連れ添った。益軒は好奇心旺盛で、東軒夫人にもいろいろ教えるなど教育熱心でした。共に病弱から健康長寿を果たし、夫婦相和し、楽しく、日々の喜びを味わいました。まさに二人三脚の人生の達人と言えるかも知れません。

東軒夫人が62歳で亡くなると、益軒も翌年、84歳で亡くなりました。

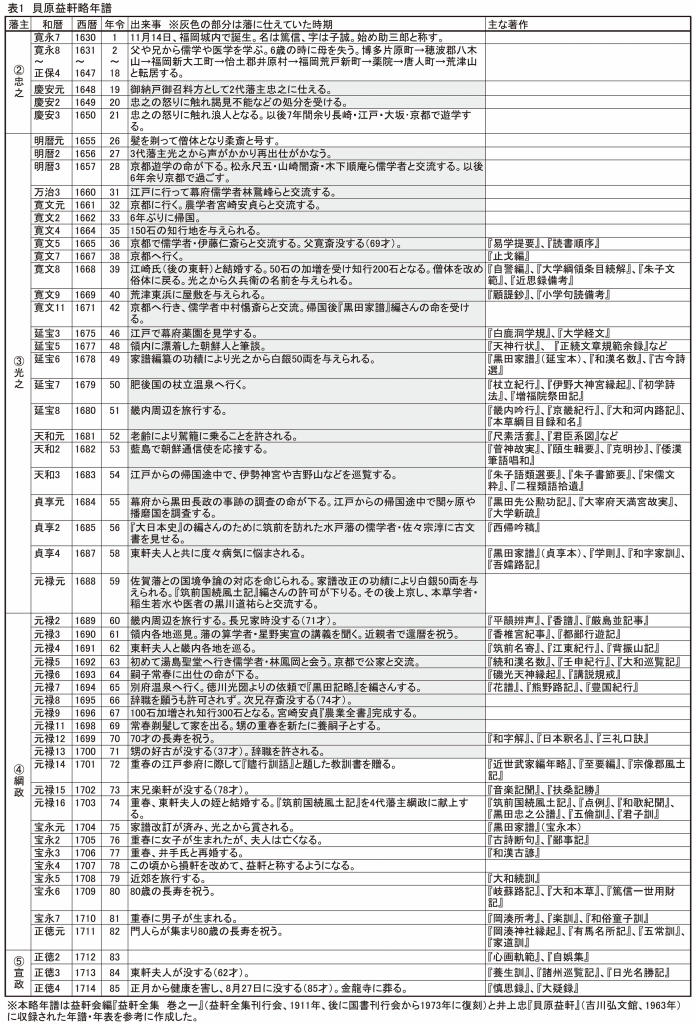

旺盛な好奇心で藩の内外を歩き抜き、学友と交流した益軒。その日常の動きが垣間見られる略年譜は井上忠著「貝原益軒」(吉川弘文館)に24頁にわたって詳しく掲載されています。目で追うと、行間から益軒の日々が立ち昇ってきます。

この頁の略年譜は2014年、福岡市博物館で開催した特別展「益軒・南冥と筑前の学者たち」の解説リーフレットに掲載した年表(リンク)を元に作成しました。

1994年、「東アジアの伝統文化国際会議」が福岡市で開かれ、初日のシンポジウム「貝原益軒を考える」で、米コロンビア大学名誉教授、ウィリアム・セオドア・ドバリー氏が「世界的評価を受ける貝原益軒」と題して基調講演しました。その時の喜びを、主催者の岡田武彦・九州大学名誉教授は「郷土の誇り健康の父 貝原益軒を考える大集会」と銘打っています。

また、江戸時代、来日したシーボルトは「益軒はギリシャのアリストテレスに勝るとも劣らない大学者」と絶賛したと伝わっています。益軒が「日本のアリストテレス」「東洋のアリストテレス」と言われる所以です。

| 作成者 | ドバリー, W・T De Bary, William Theodore 所属機関名:コロンビア大学名誉教授 |

| 本文言語 | 日本語 |

| 出版者 | 九州大学中国哲学研究会 |

| 発行日 | 1994-10-10 |

| 収録物名 | 中国哲学論集 |

| 巻 | 20 |

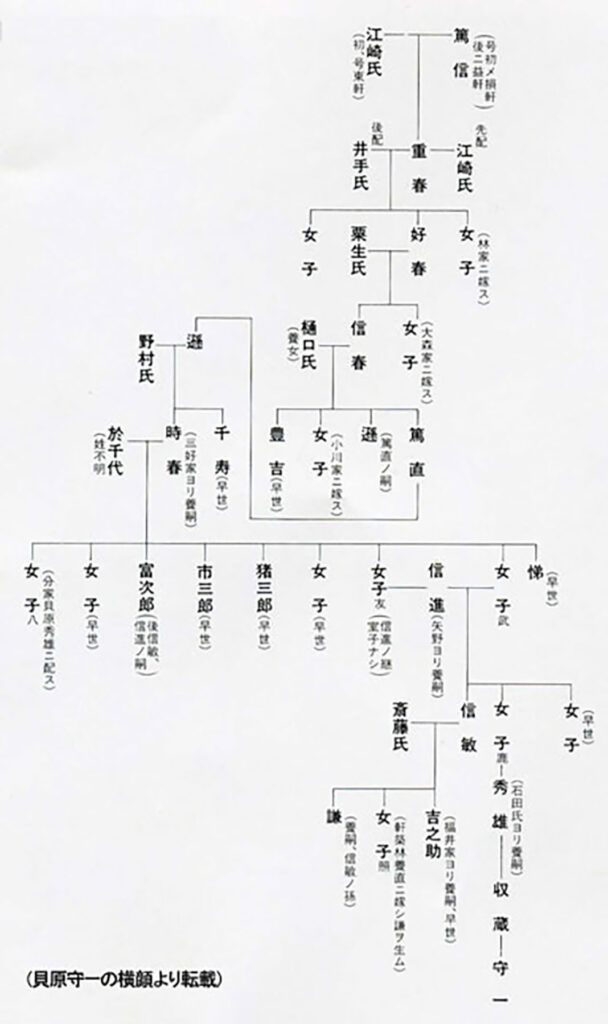

井上忠著「貝原益軒」(吉川弘文館)、貝原守一医学振興財団のホームページに掲載されています。

(1)(未病、食、生活、心療内科などをテーマに)シンポジウム開催

(2)市民参加の「養生訓」啓発フォーラム

(3)「養生訓のススメ」健康づくりイベント

(4)(養生訓を読み解く) 読書会、勉強会

(5)養生訓朗読会(声に出して読む養生訓=言葉の持つ治癒力体験)

事務局で承認議、ここに投稿時期が掲載されます。

(投稿日・氏名(ペンネーム可)・職業・所属・肩書・所在地の記載があれば、掲載します。メールアドレスは掲載しません)

投稿は下記からお願いします(*は必須です)

当サイトの運営に際し、お客さまのプライバシーを尊重し個人情報に対して十分な配慮を行うとともに、大切に保護し、 適正な管理を行うことに努めております。

【個人情報の利用目的】

a)お客さまのご要望に合わせたサービスをご提供するための各種ご連絡。

b)お問い合わせいただいたご質問への回答のご連絡。

「養生訓」に関する書籍をリストアップしていきます。

●貝原益軒(石川謙校訂)「養生訓・和俗童子訓」岩波文庫

●貝原益軒(松田道雄訳)「養生訓」中公文庫

●貝原益軒(伊藤友信訳)「養生訓 全現代語訳」講談社学術文庫

●帯津良一「現代養生訓」春秋社

●立川昭二「すらすら読める養生訓」講談社

養生訓の里ネットワーク発足の記者発表を2024年12月11日、福岡市役所市政記者室で行いました。ネットワーク準備委員会の原寛会長、安藤文英副会長、久保千春委員、小柳左門委員、藤野博史事務局長が出席しました。